モキチフーズガーデン20周年特集

茅ヶ崎駅北口から5分ほど歩くと現れる緑に囲まれたレトロモダンな建物。入口には歴史と風格を感じさせる日本精麦工場の看板をたたえる石の門が残り、この地がかつて茅ヶ崎の産業の発展を担った精麦工場跡地であることを思い出させます。

そこを借り受け開業したモキチフーズガーデンは今年で20周年を迎えました。これを記念して、この産業遺産を残しつつ地元の人々に愛されるレストランに変貌をとげた20年の歴史や、蔵元茂吉の20年以上前から変わらない想いなどをご紹介し、よりフーズガーデンを愛していただけたら幸いです。

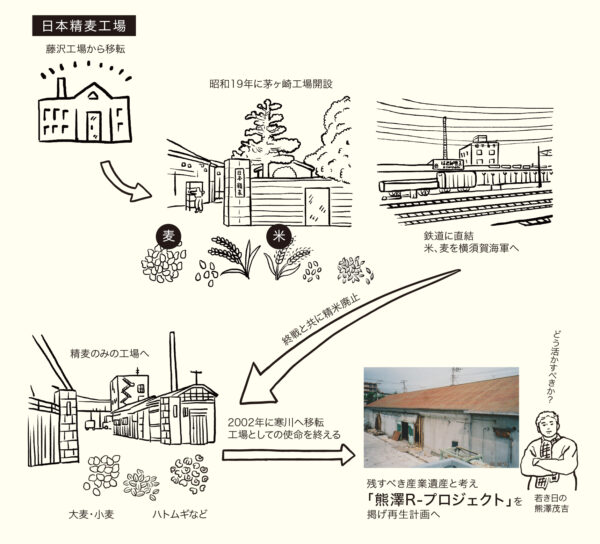

JR東海道線で東京から茅ヶ崎に到着する少し手前には、戦前から続く日本精麦の工場群が21世紀初頭までありました。戦前は精米工場だったものが精麦工場となり茅ヶ崎の産業を支えていましたが、2002年、それを寒川に移転し、工場を解体するという知らせが蔵元茂吉のもとに入りました。この土地は、駅前にも関わらずレトロな工場の建物が幾つも残り、昔から前を通ると麦をローストするキャラメル香が漂い子ども心をくすぐられた郷愁を感じる場所。おりしも熊澤酒造は100年以上続いた酒造りと新たなビール醸造の2本柱で、主原料は同じ米と麦という共通点を感じていたこともあり、ここをなんとか残して新たな形に蘇らせたいと茂吉は考えました。ここから熊澤流R-プロジェクトが始まります。

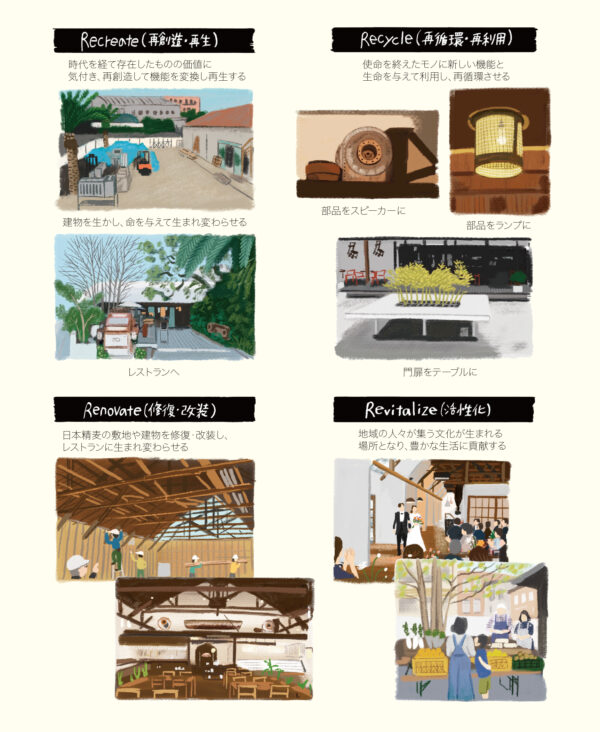

このプロジェクトは、20数年前に、日本精麦跡地計画を提案する際に掲げたものです。まだ今のようにSDGsとかリノベーションという言葉が世の中に溢れてはいない時代です。しかし、古いモノを破壊し、新しいモノを作り続けた時代から、時を経て存在し続けたモノの価値に気付きそのパワーを活かす時代へという想いは、茂吉が熊澤酒造を継いでからずっと貫いてきたことでもありました。

それを具現化した熊澤R-プロジェクトの第一弾が、この戦前から歴史をつないできた産業遺産とも呼べる空間を残しつつ、新たな機能を与え再び輝かせる「日本精麦工場跡地計画」となりました。

当時、茅ヶ崎の中心市街地では、開発に次ぐ開発で古い町並みは壊され真新しいビルやマンションが他の町同様に建てられていました。しかし時代の流れとは言え、茂吉はその様子に疑問を持っていました。この町並みから本物の文化は生まれるのだろうか?目の前に広がる歴史と年月を重ねた工場を、古いからと言って破壊してしまったらもう同じものは絶対に造れないのだから、それを残し新たな機能を与えて輝かせることが自分の使命。そこから活気が生まれ、そしてその継続が文化となり町や人々の暮らしをも豊かにしていくはずだ。

そんな想いから2000坪という広大な敷地の中で、一番古く希少価値のある木造倉庫を残してレストランとして再生させる計画を立てました。R-プロジェクトは、“破壊して廃棄する”を極力避けることをコンセプトとし、“徹底して循環利用する”に挑戦して行きました。

少々真面目なお話しが続きましたが、ここからが真骨頂!フーズガーデンの建物やインテリアをご紹介しましょう。

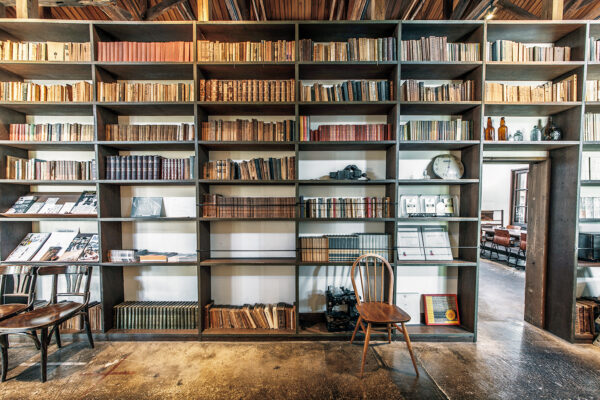

それを語る上で欠かせないのが、建物自体の面白さです。日本精麦の工場群は昭和19年に精米精麦工場として建てられました。その中で戦火を逃れ存在し続けたのが、この木造倉庫です。太平洋戦争期の素材不足であまり良い材料が使えず、また戦後になると鉄筋工場が一般的になったため、21世紀初頭まで現存する大型木造倉庫は非常に希少価値のあるものです。当初天井も壁も発泡ウレタンで覆われていましたが、古物好きの第六感が働いた茂吉はきっとこの下には何かある!とそれを剥がしていきました。すると現れたのは、見事なトラス構造の梁!そして、そこには今では珍しい木造の古い足場板が渡されていたので、それを生かすため高さ3メートルはあろうかという大本棚を作りました。これがまさにお店のアイコンとなったのです。(現在はリニューアルにより中二階に移設。)これを皮切りに、そこにあるものから何かを生み出し活用し「破壊して廃棄」することのない店作りが加速して行きます。

機械部品を使ったスピーカー(左右)とみどり丸(中央)

足場板を生かした大本棚

小物入れとして利用した大金庫

残っていた部品・小物も照明やインテリアに

他にも開業当時に活躍したモノ達をご紹介します。工場跡地にあった倉庫ですから、そこには得体の知れないワクワクするような機械部品が沢山残されていました。それを利用したのがスピーカーです。(写真1)巨大な精麦機の部品の内部にスピーカーを仕込み、非常にインダストリアルなインテリア兼スピーカーとして使用しました。また同じ写真の舟みどり丸は、使い道がなく山に捨てられていたものを自らトラックで運んできました。倉庫に残されていた重厚な両開きの大金庫(写真3)はそのままお店の小物入れとして利用。実は空調までもが、とある企業の解体と共に廃棄される寸前のものを救い出した品でした。

当時を振り返ると、まさに東奔西走。自分の足と目を駆使していらなくなったモノをかき集め、そこから何かを生み出す幸せな日々。歴史もジャンルもバラバラのもの達が結集した結果、どこにも似ていない唯一無二の店となっていったのです。